2025年1月8日

2025年1月14日

1. バイク事故後にまずやること

バイク事故に遭った場合、突然の事故に戸惑い、何をしたら良いか・何をするべきか分からなくなってしまうことが通常でしょう。特にバイク事故であれば、バイクに乗車している方は路上に投げ出されることになりますから、多かれ少なかれ、怪我を負ってしまいます。このような状況下で適切な行動をとることは非常に難しいです。

このため、バイクに乗車する人・バイクを運転する人は、バイク事故に遭う前にバイク事故後にまずやるべきことを知っておく必要があります。以下、この点についてご説明します。

1-1. 安全の確保と警察への連絡

他の交通事故でも同じですが、バイク事故に遭った場合、まずは安全の確保と警察への連絡を行いましょう。

バイク事故の場合、バイクに乗車している人が路上に投げ出される可能性が高いです。このような状況の人が他の車両に轢かれてしまうなど、二次的な交通事故が起きないように、発煙筒の利用等をしましょう。なお、事故後に気を失ったり、動けなくなったりしている方を無理に歩道などへ移動することは危険ですので、控えましょう。

安全を確保することと併行して警察への連絡をする必要があります。道路交通法上、交通事故を起こした・交通事故に遭った場合、車両の運転者・乗務員には、警察への報告が義務付けられています。この規定に違反して警察への報告を怠ると刑事罰が科される可能性もありますから、事故後直ちに通報をするようにしましょう。

1-2. 現場の証拠収集と記録方法

続けて、現場の証拠収集と記録を行う必要があります。

バイク事故後には、すぐに事故車両が路肩に移動されるなど、事故現場の状況が変化する事象が生じます。仮にあなたが事故後動ける場合には、事故現場の状況を写真に撮る、相手方との会話を録音するなど、証拠収集にも気を払わなければなりません。

事故後に臨場した警察官も、実況見分等を行うことがありますが、この際、事故当事者が口頭で話す内容を前提に実況見分調書等の記録が作成されてしまいます。できる限り、ご自身で客観的証拠を集めましょう。

このためには、バイク側もバイク用のドライブレコーダーを利用することが非常に有用です。

1-3. 保険会社への連絡

最後に、あなた自身の保険会社にも連絡を入れるようにしましょう。保険会社からは、交通事故後の注意点について改めて聞くことができます。また、保険会社によっては、事故直後の相手方とのやり取りを代わりに行ってくれる会社もあります。

保険会社からは事故後に必要な手続の案内もなされます。事故翌日に改めて連絡・案内をしてくれる場合もありますので、事故直後に、弁護士費用特約があるかどうかを確認しておくと良いでしょう。弁護士費用特約が付されている場合、通常、弁護士への相談・依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれます。

この制度が利用できるかどうか理解した上で事故後の各種対応をするようにすれば、「困ったら弁護士さんに相談しよう。」との思いを持てますから、ストレス・不安感が和らぐことでしょう。

2.バイク事故における示談交渉の基本

さて、バイク事故後には、相手方又は相手方保険会社との示談交渉も始まります。バイク事故における示談交渉の基本についてもご説明します。

2-1. 示談とは何か?その流れを解説

そもそも示談とはなんでしょうか?

「示談」とは、相手方との間で、事故の被害額・過失割合について最終的な合意をし、被害弁償金として支払われる金額を確定するための和解合意を意味します。通常、バイク事故発生から示談までの流れは、以下のようなものとなります。

- ① 交通事故発生

- ② 治療開始

- ③ 治療の終了・症状固定

- (④ 後遺障害認定申請)

- (⑤ 後遺障害認定の有無が決定される)

- ⑥ 損害賠償額を計算し、示談交渉

- ⑦ 相手方と金額合意が取れたら示談 ⇒ 示談書の取り交わし

このような流れを辿るため、怪我が重い場合には治療期間が長引き、これに伴って示談までに要する期間も長期化することにはなります。

2-2. 過失割合の決め方とトラブル回避のコツ

それでは、過失割合はどのように決まるのでしょうか。

交通事故が発生した場合の過失割合は、交通事故の態様によって概ね決まります。このため、過失割合の争いは、事故当事者双方が、交通事故の態様・事故原因について異なる認識を持っている場合に起きるのです。

このような争いは、お互いの車両にドライブレコーダー等の客観的証拠を保存するものがない場合に起きます。ですから、バイク事故後にこのようなトラブルを回避するために、バイクにドライブレコーダー等を付けて事故態様を常に録画できるようにしておいたり、事故発生直後に事故状況を示す写真等を撮影したりすることが重要となります。

2-3. 賠償金の内訳と計算方法を理解しよう

ちなみに、示談によって受領できる賠償金には、どのようなものがあるのでしょうか?代表的な項目は、以下のとおりとなります。

- ① 入通院の治療費

- ② 通院交通費

- ③ 入院中の雑費

- ④ 休業損害

- ⑤ 傷害慰謝料(入通院をした期間によって定まるため、入通院慰謝料ともいいます。)

- ⑥ 後遺障害が認められた場合には、

- ア 後遺障害慰謝料

- イ 後遺障害による逸失利益

- ※後遺障害によって労働能力を失い、将来的に減収となる分の補填

- ウ 将来介護費

- ※事故によって寝たきりになるなどの重大な後遺障害が残存していた場合、将来必要となる介護費用の支払を受けることができます。

- ⑦ 死亡した方がいらっしゃる場合には、

- ア 死亡慰謝料

- イ 死亡による逸失利益

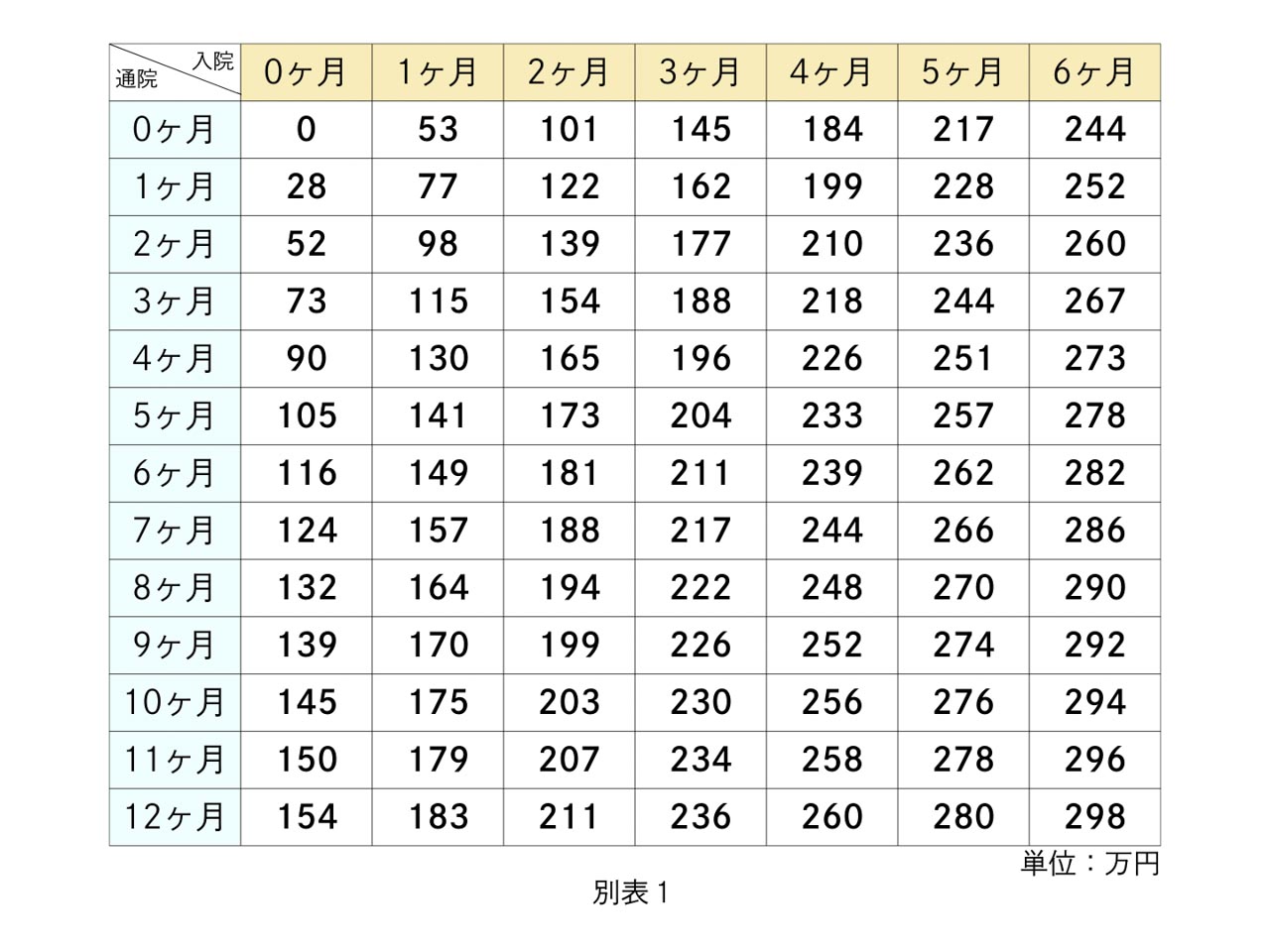

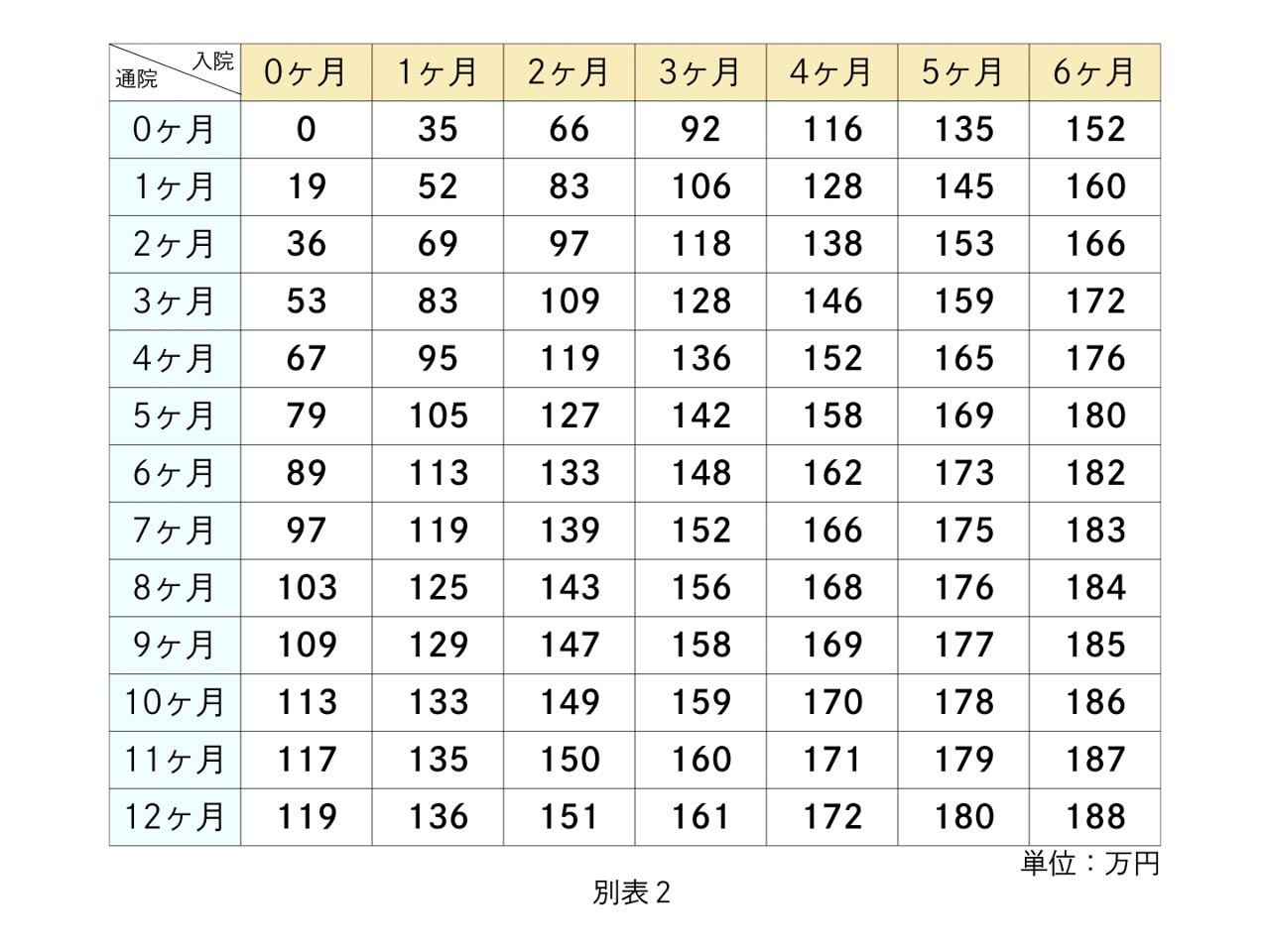

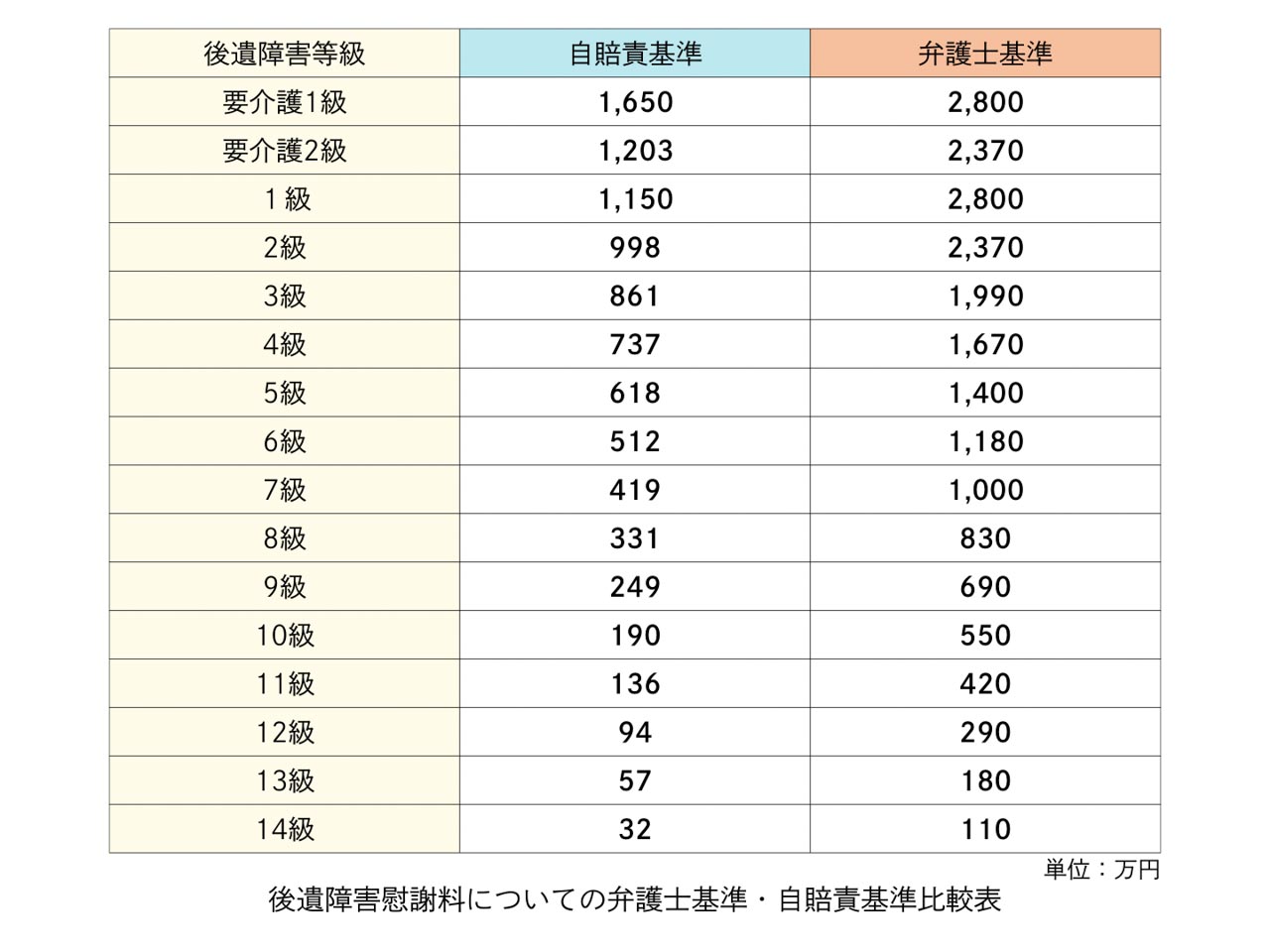

- このように、賠償金には多種多様なものが含まれています。このうち、慰謝料や逸失利益は、特別な計算方法によって算出します。例えば傷害慰謝料(別表1が骨折等の他覚的所見のある傷害、別表2が頸椎捻挫・腰椎捻挫等の他覚的所見のない傷害)や後遺障害慰謝料は、以下のような表を用いて計算します。

3. 知らないと損をする保険会社とのやり取り

上述したような示談交渉・賠償金の計算に際しては、相手方保険会社と交渉をする場合があります。この場合には、以下の点に注意するようにしましょう。

3-1. 保険会社が提示する示談金額の注意点

まず、保険会社が提示する示談金額には注意が必要です。

例えば、上述した傷害慰謝料や後遺障害慰謝料に関しては、計算方法として、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準ともいいます。)の3種類があります。自賠責基準が最も低額で、弁護士基準が最も高額になります。

保険会社は、事故当事者本人と交渉する場合には、最も高額な弁護士基準を用いて賠償金を計算してはくれません。このため、保険会社から示談金額の提示がなされた際に、そのままその内容に応じることのないように注意しましょう。

相手方保険会社から示談金額が提示された場合には、交通事故事件を扱う弁護士にご相談をいただき、示談金額がどこまで上がる可能性があるか、助言を受けることをお勧めいたします。

3-2. 被害者請求と加害者請求の違い

また、後遺障害認定申請をする際にも、被害者請求と加害者請求の2種類の方法があることは知っておくべきです。

後遺障害が認められる可能性がある場合には、多くの方は、相手方保険会社に後遺障害診断書を送付し、そこから後遺障害の有無を判断する機関への申請をしてもらうこととなります。これは、加害者側の保険会社を通した申請になりますので、加害者請求と呼ばれます(事前認定とも呼ばれます。)。この方法では、相手方保険会社が、相手方に有利な、つまり後遺障害を否定する方向の資料を添付して後遺障害認定申請をすることを防げません。また、逆に、こちら側に有利な資料を添付することもできません。

そこで、後遺障害が認められる可能性を上げるために、被害者が自ら後遺障害認定機関に申請をする制度を利用することが考えられます。これが被害者請求という制度です。この申請時には、多数の資料を集めて用意する必要がありますので、弁護士による支援を受けながら申請をする方が良いですが、ご自身に有利な資料を添付することで、後遺障害が認められる可能性を格段に高めることができます。

後遺障害の有無が問題になりそうな場合には、ぜひ、弁護士への相談・依頼をご検討ください。

4.バイク事故でよくある質問とその回答

ちなみにバイク事故に関しては、以下のようなご質問を受けることが多いので、回答と共にご紹介します。

4-1. 示談が成立しない場合はどうする?

まず、示談が成立しない場合はどうするか、です。

示談が成立しない、つまりお互いの間で示談金額についての合意ができなかった場合は、通常は裁判を起こし、裁判所に金額を定めてもらうこととなります。まさに弁護士が活躍する場面といえるでしょう。

4-2. 停車中や駐車場内での事故はどう対応するべき?

次に、停車中や駐車場内での事故にどのように対応するべきか、です。

基本的には、上述したように、安全の確保や警察への通報、証拠収集など、事故後にするべきことに違いはありません。走行中の交通事故同様に、できる限り冷静に初期対応をするよう心がけましょう。

4-3. 相手が保険に入っていない場合の対処法

最後に、相手が保険に入っていない場合の対処法です。

相手が任意保険に入っていない場合、こちらの怪我の治療費等の人的損害については、自賠責保険に一部を請求することとなります(なお、相手方が自賠責保険にすら加入していない場合は、政府保障事業と呼ばれる制度を利用します。)。その上で、自賠責から支払われない部分を相手方に直接請求することとなります。

こういった、保険にすら加入しないような相手方本人との交渉は、弁護士に委ねてしまった方が、ストレスがないといえるでしょう。早期の弁護士への依頼をご検討ください。

5. お早めに弁護士に相談を

以上のとおり、バイク事故の示談交渉の進め方についてご説明しました。バイク事故に遭った場合には、早期に弁護士にご相談いただくべきです。

5-1. 弁護士に依頼するべきタイミングは?

では、「早期に」といっても、弁護士に依頼するべきタイミングはいつになるのでしょうか?

簡単に言ってしませば、事故後早ければ早い方が良いです。相手方保険会社との交渉自体がストレスフルなものになるでしょうし、また、事故後の初期対応を間違えないためには弁護士による助言が必須でしょう。

5-2. 弁護士費用特約を使った場合のコスト負担

また、弁護士に依頼する際には、ご自身の保険会社に、弁護士費用特約があるか確認しましょう。弁護士費用特約がある場合、多くの事例ではご自身の負担なく弁護士への相談・依頼をすることができます。

相談・依頼のコスト負担がなければ安心して弁護士への相談もできますから、積極的に弁護士費用特約を利用しましょう。

5-3. 示談交渉をプロに任せる安心感と成功事例

バイク事故に遭った場合には、示談交渉のプロである弁護士に交渉を任せてしまいましょう。こうすることで、ストレスから解放され、また、安心感を持って生活することができるといえます。

当事務所は、交通事故に注力している事務所ですから、多数の成功事例を経験しております。安心して当事務所へご相談ください。あなたからのご相談をお待ちしております。